ひょんなきっかけで、広島城のことが書かれたHPを見ていると、興味深い一文に目がとまった。

広島城の建設費用は、なんと大坂城よりも多いというのだ。

大坂城が約700億円、広島城が約1000億円。(土木に金がかかりすぎて、建築は簡素だったようですが、、、)

それまで、毛利家は中国地方を支配する大大名とであったが、居城は吉田の山城で、守備は堅かったが当時としては時代遅れだったのだろう。

広島城の計画に着手したのは、大坂城が完成した後のこと。

大坂の町と、大坂城を見ていたく感動し、城下町は大坂を、城は聚楽第をモデルにしたと言われてる。

監修は秀吉の天下をプロデュースした黒田如水。

当時の広島は河口に広がる浅瀬や湿地で、とても建築に適した土地ではないと皆からやめろといわれていたらしい。なのになぜ建設を強行したのだろう?

当時は豊臣秀吉の天下が確定し、それによって実現する日本の経済システムが今後の主流となると思われていた。徳川家康は米経済だったが、織田、豊臣は貨幣経済だった。

徳川政権は領地から生まれる米の生産を政治の中心に置いたが、海外との交易、国内の流通の促進。それによって金を得ることを政治の中心に置いたのが織豊政権だった。それを象徴し、政治の中心となる都市が安土であり、大坂だった。

大坂は元々本願寺があった高台から本願寺を追い出して大坂城を築き、堀割でつながる商都をつくり、堺から強制的に商人を呼び込んできた。

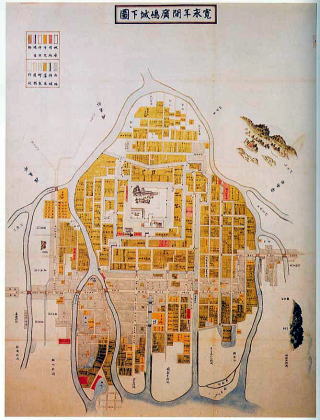

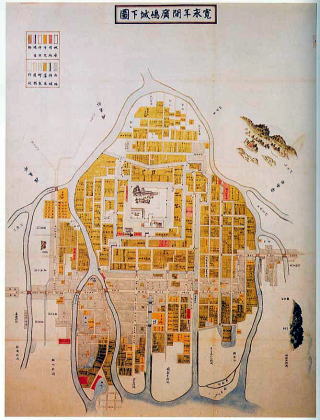

広島も城下町は堀がつながり、碁盤の目の都市が広がっていた。

国内流通や国際貿易にも適した立地でもあるので、西日本の大坂となる町を広島の地に出現させようとしたのだろう。

不幸にして広島城完成前に、関ヶ原の合戦があり、毛利家は周防長門に移るが、そこで萩城をつくっている。

そこでも、海沿いの防衛と流通に適した土地に、城を築いていることから、広島でやり残したことを萩で実現したと思っていいだろう。

監修した黒田如水も、その後福岡の地に自前の福岡城を築いている。その後の福岡の隆盛は言うまでもないだろう。ちなみに黒田家は薬売りもしていたので、武と商ともにやっていたという意味では、坂本龍馬にもつながるセンスがあったと思われる。

豊臣政権とまるで違う政策の徳川幕府ができたので、海外貿易も停止し、国内流通でも広島城下は大坂に比べて大きな働きをすることはなかったし、浅野家も経済のセンスは疑問だったけど、もしも毛利が広島城主で、豊臣政権のような経済型の社会が続いていたらどうなっていたのか想像すると面白い。

果たして東洋のベニスとはいわないまでも、中国地方の大坂になったのだろうか?

優れた商人は、経験だけでなく歴史や生活から吸収するセンスも必要。

大坂は堺の商人を注入することで急ごしらえの城下町を大商都にした。

広島の商都としてのインフラはできたと思うが、果たして大商都となるセンスが備わっていたのか?

毛利家は鎌倉時代に厚木から移ってきた東国の荒き武門の家柄で策謀と暗殺を得意とするニヒルな気質。

そのあたりを考えると、夢も萎えてくるので、このあたりで妄想はやめにしておきたい。

毛利輝元は賢公か愚公かは判断つかないが、壮大な夢とそれを実現させる多大なる努力を持ち合わせた人物であったことがわかったことは大きな収穫だった。

くどいようですが

大坂城は700億 広島城は1000億